Херсонес, непрерывно существовавший почти две тысячи лет, открывает уникальные перспективы прикоснуться не только к материальному наследию, но и к сфере духовно-нравственного, к вечным ценностям, которые остаются незыблемыми независимо от смены формаций: любви к своей Родине, стремлении защитить и сохранить свою семью, свою родную землю, свою веру. Какой пример нам дают жители древнего Херсонеса, что стремились они защитить и сохранить на протяжении двух тысяч лет, и что в конечном итоге они сохранили для нас, что передали нам? Совершим небольшой экскурс в историю.

Херсонес, непрерывно существовавший почти две тысячи лет, открывает уникальные перспективы прикоснуться не только к материальному наследию, но и к сфере духовно-нравственного, к вечным ценностям, которые остаются незыблемыми независимо от смены формаций: любви к своей Родине, стремлении защитить и сохранить свою семью, свою родную землю, свою веру. Какой пример нам дают жители древнего Херсонеса, что стремились они защитить и сохранить на протяжении двух тысяч лет, и что в конечном итоге они сохранили для нас, что передали нам? Совершим небольшой экскурс в историю.

Рубеж IV/III вв. до н. э. Граждане Херсонеса высекают на мраморной плите свою знаменитую Присягу. После традиционной клятвы богам идут слова исключительной важности, слова-напутствие, слова-завещание, адресованные в том числе и нам, потомкам: «я буду единомыслен относительно благосостояния и спокойствия города и граждан и не предам Херсонеса….», «ничего никому, – ни эллину, ни варвару, но все для народа херсонеситов…»; «не нарушу демократии и желающему предать или нарушить, не дозволю…», «не дам и не приму дара ко вреду города и сограждан…». Эти строки, начертанные почти 2,5 тысячелетия назад, оказались вечными, подобно ветхозаветным скрижалям. Уже давно нет древнего города и его жителей, но слова присяги: «Не предам Херсонеса!» – по-прежнему актуальны.

Русская весна в Севастополе. Фото А. Чиркова. 2014 г.

И, пожалуй, самое удивительное, что херсонесская клятва в наше время породила другую родственную клятву: «Не предам Севастополь!» – которая звучала на этой земле и в XIX веке во время Крымской войны, и в XX – во время Великой Отечественной, и в XXI – во время Русской весны 2014 г. И это были слова истины, идущие из глубины сердец, наполненные любовью к Родине, патриотизмом в самом высоком смысле этого слова.

Благодаря херсонесской традиции – высекать на камне почетные декреты в честь достойных граждан с указанием их заслуг, до нас дошли имена лучших херсонеситов и их славные деяния, среди которых историк Сириск, сын Гераклида, написавший в III в. до н. э. историю Херсонесского государства; Агасикл, сын Ктесия (жрец, гимнасиарх, агораном, стратиг), определивший границы хоры и создавший ее оборону; Аристон, сын Аттины, живший в Херсонесе во II в. н. э., на мраморном постаменте его статуи в десяти лавровых венках перечислены его заслуги, а в конце дана заключительная характеристика «Бывшему прекрасным гражданином» – и это считалось высшей добродетелью!

Постамент статуи Аристона, сына Аттины. Мрамор. II в. н.э.

Следующий сюжет, связанный с херсонеситкой Гикией, описывает события, также относящиеся к первым векам н. э. История о Гикии долгое время считалась полностью вымышленной, но все же историки пришли к выводу, что у нее имеется вполне реальная основа. Рассказ помещен в трактате византийского императора Константина Багрянородного «Об управлении империей», составленном в 948–952 гг. Согласно легенде, Гикия, дочь херсонесского правителя Ламаха, избавила свой родной город Херсонес от зáговора и смертельной опасности, грозившей со стороны Боспорского царства, и благодарные граждане Херсонеса поставили в ее честь на главной городской площади две статуи. Одна изображала ее сообщающей херсонеситам о заговоре, другая – вооруженной, мстящей заговорщикам. На постаментах были высечены надписи, гласившие, что сделала Гикия для города. Легенда о Гикии вдохновляла не одно поколение херсонеситов. «Если находится любитель прекрасного, – писал Константин Багрянородный, – он регулярно от времени до времени обтирает пьедестал статуи, чтобы можно было прочесть на нем о событиях и вспомнить о совершенном ею и о провале козней боспориан». Т. е. надо понимать, что о подвиге Гикии, совершенном I в. н. э., помнили и в Х в. – времени, когда легенда была записана византийским императором, и, вероятно, когда еще существовали и сами статуи. В наши дни рассказ о Гикии также достаточно популярен, он перешел в многочисленные путеводители и сборники крымских легенд. Известно, например, что личностью Гикии восхищался Максим Горький. В очерке о Херсонесе он уделил много внимания ее подвигу, назвав Гикию женщиной «с высокоразвитым чувством гражданственности». Тем не менее все прочитанное и услышанное может восприниматься отвлеченно или не восприниматься вообще. Но когда экскурсоводы показывают среди херсонесских руин прекрасно сохранившийся подвал богатого античного дома на Главной улице, явно принадлежащего какому-то знатному семейству, и называют его домом Гикии, то легенда сразу становится явью, а сама Гикия, ее преданность и любовь к Родине и совершенный ею подвиг перестают быть эфемерными, обретают вполне реальные черты и невольно заставляют задуматься. Рождение легенды именно на этой почве, ее жизнь в веках уже являются фактом события, приобретают особое значение.

I-II вв. н.э. Защищая от врагов свою Родину – Херсонес, погибает юный херсонесит Ксанф. Благодарные сограждане увековечили его память, начертав на беломраморной плите стихотворную эпитафию, пронизанную светлой печалью:

Странник, скрываю собою я Ксанфа, который

Был утешеньем отца, Родины юной красой,

Сведущим в таинствах Муз,

Безупречным средь сонма сограждан,

Чтимый средь юношей всех, светлой звездой красоты.

В битве за Родину был он завистливым сгублен Ареем,

Сирым родителям слез горький оставивший дар.

О, если больше Плутонй, чем вам достаются на радость дети,

Зачем вы мучитесь в родах жены тогда?

Наступила новая эпоха, которая принесла новых героев: апостолов, мучеников, исповедников. Те духовные подвиги, которые они совершали на херсонесской земле, сохранились в агиографических источниках, летописях, устном предании, археологических артефактах. Их стойкость и мужество, преданность идеалам Христа восхищала современников, вдохновляла и укрепляла потомков, а сам Херсонес, на землю которого они ступали, где претерпевали страдания, проливали кровь, умирали и обретали бессмертие – воспринимался как Святое место, о чем свидетельствует тот факт, что уже в VI в. Херсонес был известен в христианском мире как один из паломнических центров.

Св. апостол Андрей Первозванный. Мозаика. XI в.

Чем же был притягателен Херсонес для паломников? Церковное предание, письменные источники и устойчивая устная традиция связывают с ним имена таких столпов христианства, как апостол Андрей Первозванный, римские папы Климент и Мартин, славянские просветители Кирилл и Мефодий, креститель Руси князь Владимир, Киево-Печерские святые. Упоминание о паломничествах в Херсонес-Корсунь к стопам апостола Андрея, отпечатавшимся на камне, мы находим в своде русских летописей XVI в., т. н. «Степенной книге».

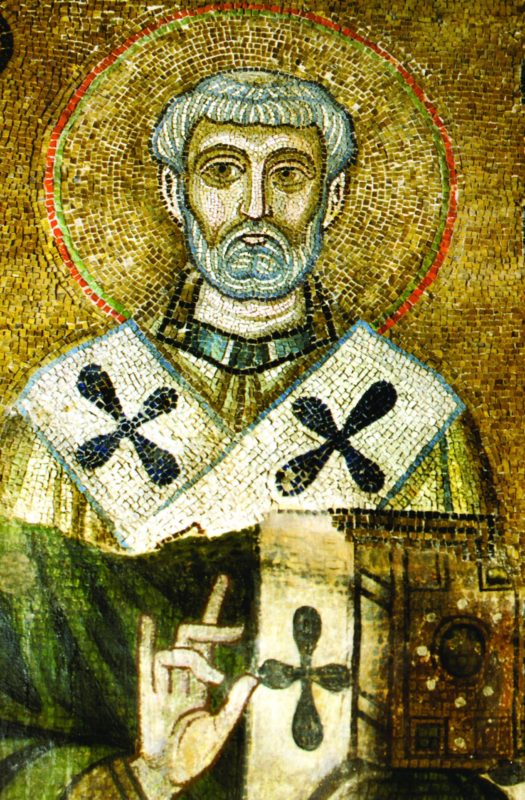

Св. Климент Римский. Мозаика. XI в.

Сведения о паломничествах к херсонесской гробнице священномученика Климента Римского, римского папы, рукоположенного апостолом Петром, приводятся в «Описании Святой Земли», составленном в VI в. архидиаконом Феодосием, который упоминает Херсонес как один из транзитных пунктов паломников на пути в Иерусалим. Св. Клименту принадлежит в христианской истории Херсонеса особое место. Согласно церковному преданию, он первым пролил кровь и обрел мученический венец на херсонесской земле. Именно здесь после вторичного обретения его мощей Константином Философом в 861 г. он был торжественно прославлен, после чего началось его широкое почитание во всем христианском мире, включая славянские земли. Сам же Херсонес получил известность малого паломнического центра, в первую очередь, благодаря этому святому и даже иногда именовался «городом Климента». В IV в. в Херсонесе благовествовали семь епископов-миссионеров: свв. Василей, Ефрем, Елпидий, Евгений, Агафодор, Еферий, Капитон.

Семь священномучеников херсонесских. Современная икона.

Агиографические источники повествуют об их мужестве, отваге, совершенных чудесах и мученической смерти на херсонесской земле. Археологи предположительно связывают с этими святыми некоторые открытые памятники Херсонеса: Подземный храм на Главной улице – со св. Василеем, Четырехапсидный храм-мартирий – со св. Капитоном, «некрополь святых» – со святыми Елпидием, Евгением, Агафодором.

На этом уникальном кладбище первых христиан был найден во время раскопок известняковый крест с надписью, высеченной в IV в. в честь местночтимой святой мученицы Анастасии. Всемирную известность херсонесский «некрополь святых» получил в VII в. в связи с погребением в храме Богородицы Влахернской, находившемся на территории некрополя, непримиримого борца за чистоту православия – римского папы Мартина I (подробнее – см. https://old.chersonesos-sev.ru/?p=19471).

- Подземный храм на Главной улице на фоне Владимирского собора. Фото Д. Лина.

- Четырехапсидный храм. Ранневизантийский период.

- Некрополь святых. Фото Ю. Данилевского.

Обретение мощей св. Климента Константином Философом. Миниатюра из Минология Василия II. Х в.

В IX в. (860–861 гг.), выполняя хазарскую миссию, в Херсонесе почти на год останавливается Константин Философ – будущий святой равноапостольный Кирилл. Он трижды прославит город: обретением утраченных к тому времени мощей святого Климента, созданием вместе со своим братом Мефодием славянской азбуки и, наконец, просто фактом своего пребывания на херсонесской земле. В Х в. Херсонесу-Корсуню была уготована великая духовно-историческая миссия – стать крестителем Руси, а затем – связующим мостом, не только экономическим, но и, в первую очередь, культурно-духовным, между Русью – молодым, только набирающим силу христианским государством – и Византией с ее многовековой православной историей. Русь не только помнила свои корсунские истоки и почитала свою «духовную колыбель», но и во многом стала ее культурной и духовной преемницей, как и Византийской империи в целом.

Владимирский собор, построенный в память крещения в Херсонесе кн. Владимира. XIX в.

Знакомство со столь важными и незаурядными событиями, имевшими место в Херсонесе, а также с сохранившимся на его земле уникальным древним наследием естественным образом подводит к осознанию значимости самого места, на котором они происходили, укрепляет чувство гордости за его славную историю и желание сохранить его для потомков. Как в свое время писал Сергий Булгаков: «… тут говорят сами камни, и это молчание веков полнозвучнее всего теперешнего гама. Оно повелевает внять ему… Таинственная воронка, которая ведет в центр земли, для России находится здесь, и, одна только мысль и владеет теперь моим сознанием, что только здесь и отсюда можно уразуметь происходящее…».

И в заключении хотелось бы подчеркнуть, что духовным наследником и преемником Херсонеса несомненно выступает Севастополь, о чем в свое время писали русские мыслители конца XIX – начала ХХ в. Когда после присоединения Крыма к России основывался Севастополь в 1783 г., для строительства первых зданий брали известняковые каменные блоки из херсонесского городища. Так в фундаментах южного форпоста России оказались камни древнего города. Но Севастополь унаследовал от Херсонеса не только строительный материал, но и Гения места. Вдохновленные и укрепленные всем лучшим, что аккумулировал в себе этот удивительный уголок России, защитники Севастополя во время его Первой и Второй обороны – генералы и адмиралы, матросы и солдаты, женщины и дети – повторяли подвиги защитников древнего Херсонеса. На этой земле совершенно очевидна преемственность патриотической традиции: от «Не предам Херсонеса!» – древнегреческого полиса до «Отстаивайте же Севастополь!» – русского города-крепости XIX века.

- Ф.А. Рубо (творческий коллектив под руководством В.Н. Яковлева и П.П. Соколова-Скаля). Панорама «Оборона Севастополя 1854-1855 гг.». Фрагмент с изображением сестры милосердия Даши Севастопольской с коромыслом на плече у бруствера Малахова. Холст, масло. 1904 г., 1954 г. (с сайта wikipedia.org)

- Памятник В.А. Корнилову. На постаменте начертаны предсмертные слова адмирала: «Отстаивайте же Севастополь!». Авторы А. А. Бильдерлинг и И.Н. Шредер. 1895 г.

- Брусенцов Г.Я. Маки Херсонеса. Холст, масло. 1985 г.

Какой девиз оставит потомкам наше поколение, поколение ХХI века?

Автор: Т.Ю. Яшаева, заведующий отделом византийской истории музея-заповедника «Херсонес Таврический».