В древние времена самыми распространенными видами пряжи были шерсть и лен.

Для прядения наиболее подходящей является шерсть с задней и боковых частей овец, а для того чтобы волокна сохраняли свою естественную эластичность за несколько дней до стрижки животных вымывали. Их стригли ножницами с U-образной рукояткой. Из такого сырья уже можно было изготовить грубую нить, но для получения более тонкой и крепкой мастеру необходимо произвести еще ряд манипуляций.

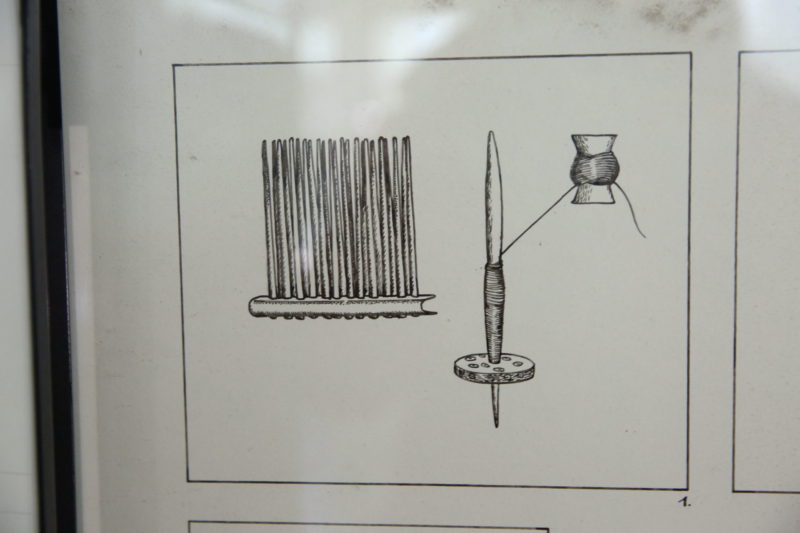

Для этого сначала применяли две кардощетки (дощечки с часто набитыми на них маленькими металлическими или деревянными шипами), с помощью которых шерсть растискивали и раздергивали в противоположные стороны, распутывая и равномерно разделяя волокна. Затем ткацким гребнем (маленькими грабельками) расчесывали длинные пряди, одновременно удаляя короткие. Полученная кудель наматывалась на вертикально стоящий шест, и с него мастерица уже начинала прясть.

Большим и указательным пальцами левой руки она брала часть материала с внешней поверхности, а правой рукой по часовой стрелке скручивала волокна в нить и, сделав ее достаточно длинной, закрепляла на веретено – деревянный стержень длиной около 30 сантиметров, на нижнем конце которого было насажено каменное или керамическое пряслице. Рукодельница накручивала и наматывала нить по часовой стрелке, вращая стержень за верхнюю часть пальцами правой руки, а веретено своей массой вытягивало волокна и скручивало их. Ее левая рука регулировала подачу шерсти, а пряслице действовало как маховик.

Для получения легких тканей в древности использовали лен, а в некоторых регионах и коноплю. После сбора плети растений замачивались в воде: бактерии и микроорганизмы уничтожали твердую оболочку (кору) и размягчали волокна. Далее их необходимо было высушить и разбить деревянным молотком на плоском камне, а после этого – разодрать, разделить на ровные пряди и расчесать специальными гребенками.

Для производства полотна ткачихи использовали вертикальный станок, который был изобретен еще в эпоху неолита. Вверху, в пазах брусьев этого приспособления находился горизонтальный стержень, к которому крепились нити основы. Снизу устанавливался нитеразделительный пруток, отделявший четные нити от нечетных. Ткацкий станок устанавливался наклонно. Нити основы свисали вниз, связанные между собой в небольшие пучки, отягощенные глиняными грузами.

Суконное переплетение обеспечивала ремизка, установленная посередине рамы: к ней привязывали каждую заднюю нить основы таким образом, чтобы мастерица, потянув ее на себя, смогла поднять задние нити над передними, а между ними открывалось пространство – зев, через который нужно было протянуть от одного края до другого горизонтальную нить – утόк. Опустив ремизку, рукодельница вела уток в обратном направлении, в результате предыдущая горизонтальная нить прижималась и переплеталась с нитями основы. Пальцами, специальной гребенкой или плоской деревянной планкой она плотно придавливала горизонтальные нити друг к другу, не оставляя просветов. Для удобства оттягивания задних нитей основы в вертикальных стойках закреплялись небольшие подставки-вилки, а верхний брус-стержень вращался и наматывал на себя готовую ткань. Благодаря использованию нескольких ремизок, направлявших нити в различных комбинациях, ткачихи добивались более сложных видов переплетения.

Автор информации: Ю.В. Падалка. Подготовлено по изданию: Херсонес. Путеводитель по музейным залам и раскопкам / под. ред. Т.Ю. Яшаевой. Севастополь, 2005. 148 с.