В эти дни мы отмечаем 125-летие находки знаменитой стелы с херсонесской присягой. Что нам достоверно известно о государственном устройстве античного Херсонеса Таврического? Известно и много, и мало. Что я имею в виду? Начну по порядку. Можно говорить совершенно определенно, что Херсонес на большей части своей античной истории был демократическим государством, при этом характер демократии не был неизменным, были, по-видимому, и моменты, когда к власти приходили антидемократические силы (об этом ниже). Однако следует со всей ответственностью отметить, что наш Херсонес Таврический – единственное и наиболее древнее демократическое государство на территории России. В ее пределах существовало более десятка древнегреческих городов, но все они в силу разных обстоятельств оказались частями регионального супергосударства, включавшего в себя обширные территории в восточном Крыму и на Кубани, – Боспорского царства. Греки определяли характер этого государства как тиранию.

В эти дни мы отмечаем 125-летие находки знаменитой стелы с херсонесской присягой. Что нам достоверно известно о государственном устройстве античного Херсонеса Таврического? Известно и много, и мало. Что я имею в виду? Начну по порядку. Можно говорить совершенно определенно, что Херсонес на большей части своей античной истории был демократическим государством, при этом характер демократии не был неизменным, были, по-видимому, и моменты, когда к власти приходили антидемократические силы (об этом ниже). Однако следует со всей ответственностью отметить, что наш Херсонес Таврический – единственное и наиболее древнее демократическое государство на территории России. В ее пределах существовало более десятка древнегреческих городов, но все они в силу разных обстоятельств оказались частями регионального супергосударства, включавшего в себя обширные территории в восточном Крыму и на Кубани, – Боспорского царства. Греки определяли характер этого государства как тиранию.

О ЧЕМ РАССКАЗАЛИ ОСТРАКОНЫ

Объективности ради, подчеркну, что расхожее мнение об изначальности демократии в Херсонесе вряд ли справедливо. Начальный этап истории города, как и большинства подобных древнегреческих городов, покрыт мраком. Вероятно, первое поколение населения нового города прошло так называемую “диктатуру ойкиста”. Ойкист – это человек, отвечающий за выведение новой колонии. Назначался или выбирался он еще до начала предприятия, в метрополии (в родительском, или, буквально, материнском городе).

А первому поколению новых поселенцев всегда приходилось наиболее тяжело. Ведь всего на корабле не привезешь. Приходилось решать огромное число неотложных вопросов: распределения земли, постройки жилья, создания элементарных укреплений с напольной стороны – на случай вторжения агрессивных соседей-варваров, формирования вооруженного ополчения и караульной службы, организации аграрного и ремесленного производства, рынка и гавани и прочего, прочего, прочего. Анархия в таких условиях была невозможна. Так что, как правило, первые годы новым поселением управлял ойкист, человек деятельный и опытный. Бывали случаи, когда властный и честолюбивый ойкист прибирал к рукам всю власть, устанавливая тиранию. Но чаще уже первое поколение колонистов создавало государственные институции, как правило, копирующие подобные в метрополии. Принималась конституция, законы которой определяли принципы государственного устройства.

Как показали раскопки участков с древнейшими материалами (V в. до н.э.), к политической жизни херсонеситов однозначно имеют отношение только черепки-остраконы. Слово “остракизм” (подвергнуть остракизму), широко распространенное в современных европейских языках, восходит к афинскому обычаю, возникшему в V в. до н.э. Суд черепков (черепок по-гречески – “острака”) был инструментом для выявления противников демократии в Афинах. Механизм этого института осуществлялся следующим образом: каждый гражданин брал два черепка от любой битой посуды и писал на них имя и отчество человека, который, по его мнению, мог представлять угрозу для демократии. Два лидера в этом антирейтинге удалялись в изгнание на десять лет.

Были похожие политические практики и в некоторых других греческих полисах. На мой взгляд, вряд ли черепки V в. до н.э. из Херсонеса использовались для тех же целей, что и в Афинах, хотя внешне они очень похожи. Дело в том, что в Афинах гражданский коллектив превышал 50 тыс. человек, а в Херсонесе в V в. до н.э. он вряд ли превышал 200-300 человек. Это достаточно небольшой коллектив, чтобы начинать гражданскую войну. Скорее, черепки использовались для какого-то избирательного процесса. Например, выбора судей. Хотя кто знает. Аристотель писал, что гераклеоты начали воевать друг с другом уже через несколько лет после основания города. А ведь херсонеситы – их дети, а гены – вещь объективная.

Следующее в истории Херсонеса IV столетие характеризуется уже другими количественными показателями. Происходит перманентно быстрый рост населения и экономики. Вряд ли население Херсонеса могло так резко возрасти естественным путем, ведь греки – не китайцы. Обычно в семье было двое (реже – трое) мальчиков (девочек не берем, поскольку они к гражданскому коллективу не принадлежали и были невестами, и крайне редко – наследницами). Таким образом, логично предполагать, что демографический потенциал в городе прирос за счет новых переселенцев (эпойков), скорее всего, все из той же метрополии. Можно, правда, предполагать наличие существенных противоречий между старыми поселенцами и новыми. К сожалению, подтверждений этого ни в каких источниках не имеется.

ПОТЕНЦИАЛ АМБИЦИОЗНОГО ПОЛИСА

Что же дает археология? Где-то около 375 г. до н.э. Херсонес начинает выходить далеко за свои крепостные стены. Вначале это был Маячный полуостров (длинный мыс по правому берегу Казачьей бухты, заканчивающийся ныне большим Херсонесским маяком). Здесь херсонеситы перегородили перешеек двумя параллельными стенами, в пространстве между которыми частично были расположены жилые и культовые сооружения, частично – сельскохозяйственные угодья (виноградники). Поселение на Маячном полуострове было соединено с Херсонесом прямой дорогой. Площадь полуострова, по мнению ее первого исследователя, русского офицера Н.М. Печенкина, была поделена примерно на 100 небольших наделов. Вероятно, что примерно в это же время появляются первые укрепления и аграрное поселение в балке Бермана. Однако этих аграрных угодий вскоре оказалось недостаточно, к тому же земли Гераклейского полуострова с их не особенно мощным гумусным слоем и скалистой подложкой очень хороши для виноградарства и гораздо хуже приспособлены для товарного зернового земледелия. В силу этой причины

Херсонес устремил свои взоры на плодородные земли северо-западного Крыма – у озера Донузлав и на Тарханкутском полуострове.

Этот район уже был объектом греческой колонизации. Около середины VI в. греки-ионийцы (вероятно, милетяне и, возможно, эфесцы) основали на месте современной Евпатории небольшой город Керкинитиду. Характер поглощения Керкинитиды Херсонесом не вполне ясен. Исследователь этого города В.А. Кутайсов полагает, что керкиниты готовились к сопротивлению, основательно укрепили свои стены, но были поставлены в такие условия, что поняли тщетность своих усилий и приняли условия херсонеситов. Вероятно, речь шла о симмахии, когда два греческих государства объединялись, а их жители получали общее гражданство. Примерно так когда-то поступила Англия с Шотландией: шотландский парламент в полном составе (исключая самых непримиримых сторонников династии Стюартов) англичане переместили к себе в Вестминстер, сохранив за шотландским дворянством все их титулы и привилегии. До сих пор два народа живут вместе, хотя и не без проблем.

Присоединение северо-западного Крыма многократно усилило экономический потенциал молодого и амбициозного полиса, однако создало, возможно, еще один очаг противоречий в лице новых граждан, не лишенных сепаратистских настроений. Если говорить объективно, то однозначные признаки демократического правления в Херсонесе проявляются с 30-х гг. III в. до н.э., когда в городе появляются магистраты, отвечающие за разные стороны жизни. Они выбирались на народном собрании сроком на один год. На второй срок не оставляли никого, чтобы избежать коррупции в управленческом аппарате. Исключения существовали только в экстраординарных условиях, например во время войны. В Херсонесе непрерывную цепочку магистратов мы наблюдаем в двух осферах – выпуске монет и керамическом производстве.

На монетах в легенде обозначали личное имя монетного магистрата. Делалось это, чтобы не допустить злоупотреблений в чеканке монет. А такие злоупотребления случались. Например, отец Диогена умер в тюрьме в Синопе, потому что мастерски фальсифицировал монеты. Это тот самый философ Диоген, который, согласно анекдоту, жил в бочке. Как правило, монеты одного монетного типа и номинала выпускались на протяжении нескольких лет подряд. Если же на каких-то из монет были замечены нарушения (снижение пробы или веса металла), то можно было привлечь виновного к ответу, поскольку на монете стояло его имя.

Керамическое производство в Херсонесе контролировалось астиномами. В современной Греции астиномы – это полицейские. В Херсонесе и других подобных демократических государствах у астиномов были, скорее, функции ОТК или ОБХСС. Они наблюдали за тем, чтобы наполнение амфор определенного типоразмера соответствовало нормативу. Основой экономики Херсонеса было товарное производство вина. В отдельные времена полис был вторым после Синопа производителем вина в Причерноморье. Хорошая репутация в торговле вином была очень важна. Ее и обеспечивали астиномы. На правильные амфоры еще до обжига они ставили клеймо-штамп со своими именем и должностью. Ставили они клейма и на необожженные черепицы после проверки их габаритов.

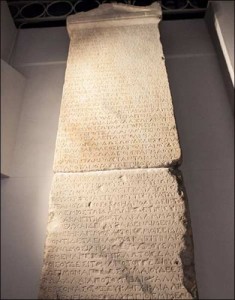

“НЕ ПРЕДАМ ХЕРСОНЕСА!”

Первым лапидарным документом (надпись на камне), в котором фиксируется наличие в Херсонесе демократического строя, была знаменитая присяга граждан. 125 лет назад археологи под руководством Карла Казимировича Косцюшко-Валюжинича нашли вторую часть (первая часть стелы была обнаружена годом раньше) расколовшейся когда-то мраморной стелы с текстом присяги херсонеситов. Текст документа – яркая иллюстрация ожесточенности политической борьбы в Древней Греции. Собственно никакого отражения конкретных политических событий присяга не содержит, но, тем не менее, ее информационную ценность переоценить сложно. За каждой фразой следуют подтексты. По жанру документ – клятва-декларация, отражающая позицию одной из политических сил в Херсонесе.

Присягу можно рассматривать и как литературное произведение, ее писали талантливые люди, текст преисполнен благородного пафоса: “Не предам Херсонеса!” Очень созвучно словам адмирала Корнилова: “Так отстаивайте же Севастополь!”

Какую же информацию дает текст присяги? Он показывает, что Херсонесское государство состояло из трех городов: Херсонеса, Керкинитиды и Калос Лимена (“прекрасная гавань”), а также безымянных укреплений (тейхе). На момент составления присяги херсонеситы лишились части земель, которыми владели ранее. В тексте документа постоянно упоминаются демократия и ее противники, объявленные врагами народа.

Кто были эти враги демократии? Аристократы, олигархи, эпойки, жители северо-западного Крыма, коалиция из перечисленных сил? Все может быть. Текст присяги об этом, к сожалению, умалчивает.

Итак, мы видим, что присяга отражает большой пласт политической жизни Херсонеса (около рубежа IV-III вв. до н.э., именно так датирует присягу большинство современных исследователей). Ключевыми словами присяги служат “я буду” и “я не буду”. Первая фраза и последующие за ней указывают на обязанности гражданина демократического государства: служить государству и советовать ему наилучшие деяния, очевидно, путем активного участия в Народном собрании; защищать государство и бороться с его врагами (по-видимому, подразумевалась борьба вооруженная). За фразой “я не буду” идут обещания не осуществлять определенные действия против государства и его демократии. По-видимому, все названные действия (например попытки отторжения земель, свержения демократии, привлечения к политической борьбе варваров и пр.) уже имели место и горький опыт в истории Херсонеса.

Что же еще подтверждает события, отмеченные в присяге? Во-первых, еще один эпиграфический памятник – так называемый закон об изгнанниках, опубликованный в свое время известной советской эпиграфисткой Э.И. Соломоник. Документ очень фрагментарный, но он содержит очень важные сведения. Победившие демократы и их противники (изгнанники-инсургенты) сумели договориться, и последние смогли вернуться в Херсонес согласно закону об амнистии. Это, безусловно, добавляет чести демократической партии Херсонеса, которой не была свойственна кровожадная мстительность. Археологическим подтверждением гражданских смут в Херсонесе, отраженных в присяге, служат клады медных херсонесских монет. Этих кладов много, но не следует забывать, что было их несоизмеримо больше. Ведь мы находим только то, что осталось невостребованным (человек мог умереть в изгнании или быть убитым во время смуты). Эти клады являются косвенным, но зримым свидетельством той паники, которая охватывала херсонесских граждан в смутные дни.

Начало III в. до н.э. знаменовалось крупными достижениями в экономике Херсонеса. Не случайно в эти годы в Херсонесе чеканится только серебряная монета. Город становится столицей крупного и могущественного по тем временам государства со сложной инфраструктурой и крепкой экономикой. Товарное виноделие достигает своего пика: херсонесские амфоры находят и в Египте (на юге), и в Тульской области (на севере). Казалось бы, все хорошо. Граждане богатеют, город благоустраивается, заслужившим почет гражданам раздаются награды и почести: кому – золотой венок, кому – бронзовую статую, кому – почетный декрет, а кому и все из названного сразу.

На первую половину III в. до н.э. приходится наибольшее число надписей на мраморных плитах: здесь именной декрет в честь иностранцев, родосца и ольвиополита, оказавших

Херсонесу ценные услуги; в честь богини Девы, которая спасла граждан во время церемоний за городскими стенами, когда на них напали соседние варвары; декрет в честь херсонесского историка Сириска, сына Гераклида, который исследовал отношения Херсонеса с городами и царями и читал свои произведения согражданам в театре; надпись на постаменте конной бронзовой статуи выдающегося херсонесского гражданина Агасикла, сына Ктесия.

ПОСЛЕ НАБЕГА…

И тут что-то случилось. Многократно увеличилась активность варваров. То ли несколько лет длившаяся засуха выбила их из колеи, то ли еще более дикие кочевники с востока сдвинули скифов с насиженных мест и заставили их грабить греков. Письменные источники молчат об этом. Остается оперировать данными археологии. А археология показывает, что вся сложная инфраструктура, создававшаяся на территории Херсонесского государства на протяжении столетия, в одночасье рухнула: часть поселений и усадеб была захвачена, но большая их часть была оставлена обитателями, которые нашли прибежище за стенами Херсонеса. Очевидно, что город столкнулся с проблемой перенаселенности и нехватки ресурсов. Как выживал Херсонес в сложных условиях войны с варварами – расскажем позже. А сейчас завершим наш рассказ о первом этапе жизни античного Херсонеса, который знаменовался превращением небольшого городка в центр процветающего демократического государства.

Е. ТУРОВСКИЙ, кандидат исторических наук, главный научный сотрудник государственного историко-археологического музея-заповедника “Херсонес Таврический”.

На снимках: остраконы из Херсонеса V в. до н.э.; текст херсонесской присяги; плита с законом об изгнанниках.

Фото автора.

Источник: “Слава Севастополя”