Среди материалов археологических культур, присутствовавших на Гераклейском полуострове (Севастополь) до греческой колонизации, часто встречаются (большей частью фрагментированные) каменные сверленые топоры-молотки, бывшие основным оружием ближнего боя эпохи энеолита-бронзы.

Среди материалов археологических культур, присутствовавших на Гераклейском полуострове (Севастополь) до греческой колонизации, часто встречаются (большей частью фрагментированные) каменные сверленые топоры-молотки, бывшие основным оружием ближнего боя эпохи энеолита-бронзы.

Артефакты данного типа были широко, но неравномерно распространены по всей территории расселения так называемых «культур с боевыми топорами»: от Ирландии и Пиренейского полуострова на западе до Внутренней Монголии на востоке и от Скандинавского полуострова на севере до Анатолии на юге. Основным материалом для их изготовления служили в основном твердые породы камня вулканического происхождения, однако иногда использовались и осадочные породы типа плотного сланца или песчаника.

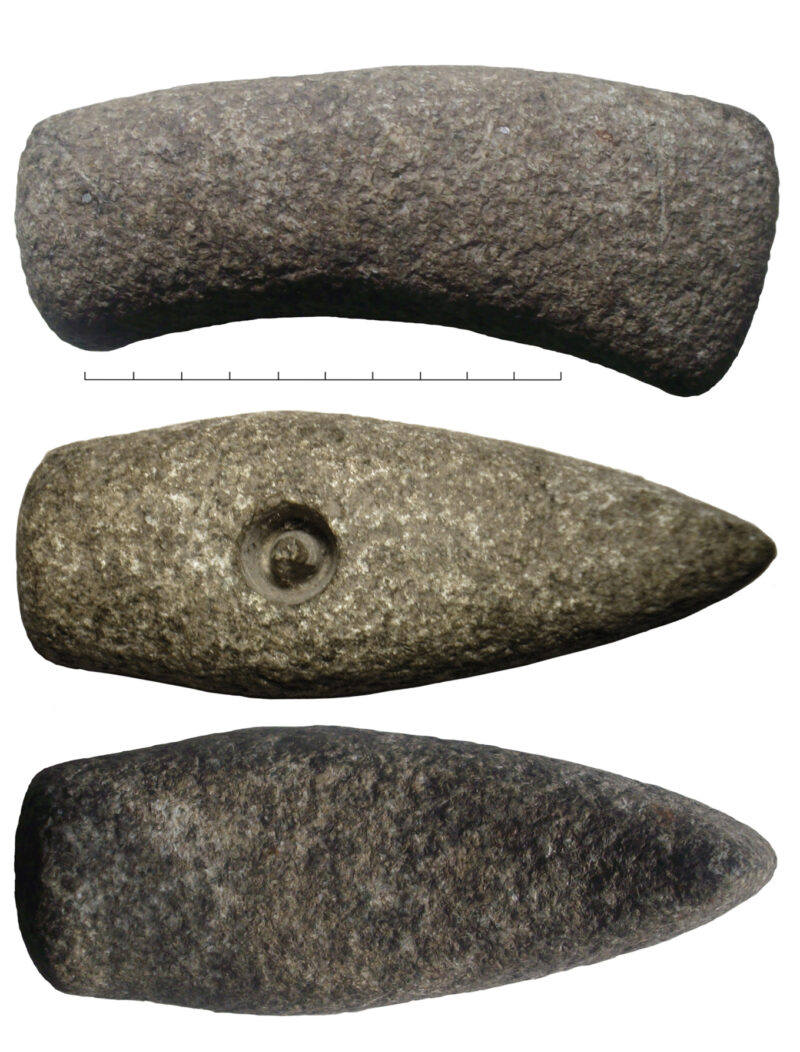

Топоры-молотки кроме боевой выполняли и другие функции, в частности они являлись инсигниями власти родовой верхушки – вождей, воевод и, вероятно, жрецов. Такие топоры изготавливались с особой тщательностью. Их поверхность полировалась, зачастую они снабжались рельефными или врезными элементами декора на темы плодородия, природных стихий и т.д. Как примеры высочайшего уровня древних мастеров, можно привести топоры из Бородинского (Бессарабского) клада, экспонирующиеся в Государственном историческом музее, или топоры из троянского клада L, выставленные в Пушкинском музее

- По книге: Сокровища Трои из раскопок Генриха Шлимана. Каталог выставки. М., 1996.

- https://nav.shm.ru/exhibits/448/

.

Подобная высокотехнологичная обработка породила в наше время множество инсинуаций со стороны различных ниспровергателей «устаревших научных догм», адептов «новой хронологии», всяких «цивилизаций богов» и прочих инопланетян. Например, один из подобных Интернет-каналов посвятил целую серию роликов теме технологии производства каменных сверленых топоров. В этих выпусках нам пытаются доказать использование машинной обработки при их производстве.

Да, приходится признать, что для многих наших современников с деформированным нынешней цивилизацией сознанием умение искать и анализировать информацию стало непостижимым искусством – так же как и виртуозное мастерство, находчивость, невероятные терпеливость и настойчивость в достижении поставленной цели наших далеких предков.

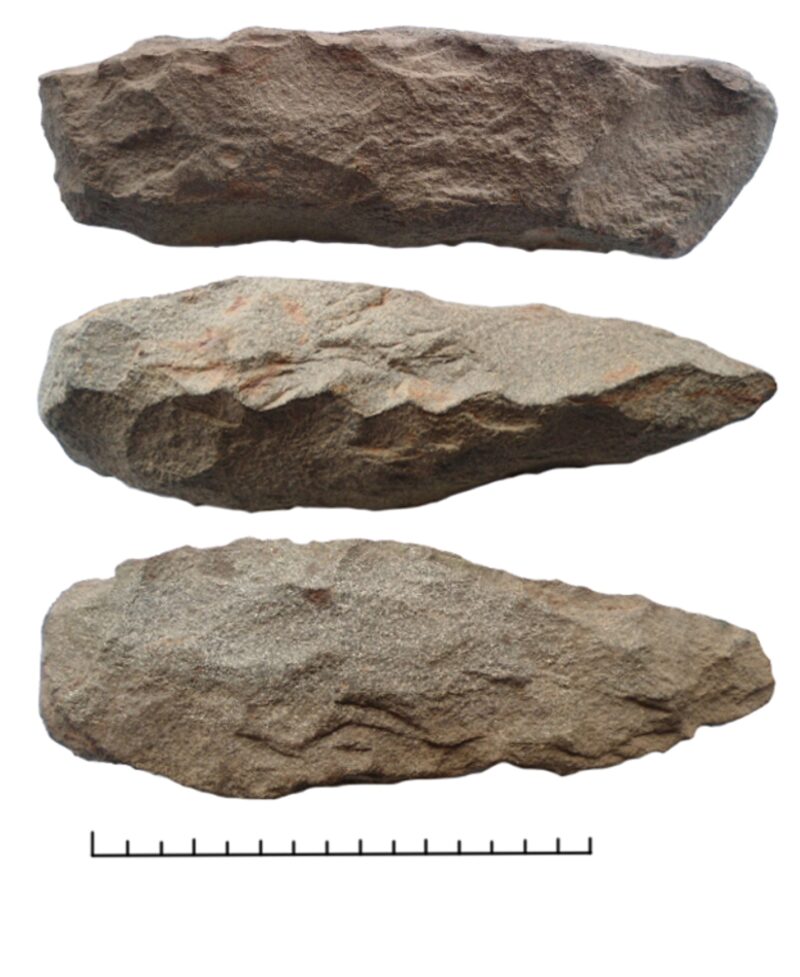

Между тем ничего «космического» и волшебного в изготовлении каменных сверленых топоров-молотков не было. Процесс начинался с выбора подходящего обломка скальной породы. Первоначально производилась обивка-скалывание крупных кусков для придания обломку формы, близкой к заданной (рис. 3).

После достижения при помощи данной техники желаемого результата заготовку обрабатывали в технике пикетажа, когда, как правило, кремневым орудием с коническим или пирамидальным выступом при помощи деревянного или рогового молотка-колотушки производятся частые точечные сколы. Таким способом с заготовки снимается все лишнее и изделию придаются окончательные обводы (рис. 4).

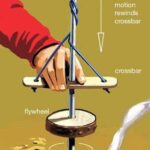

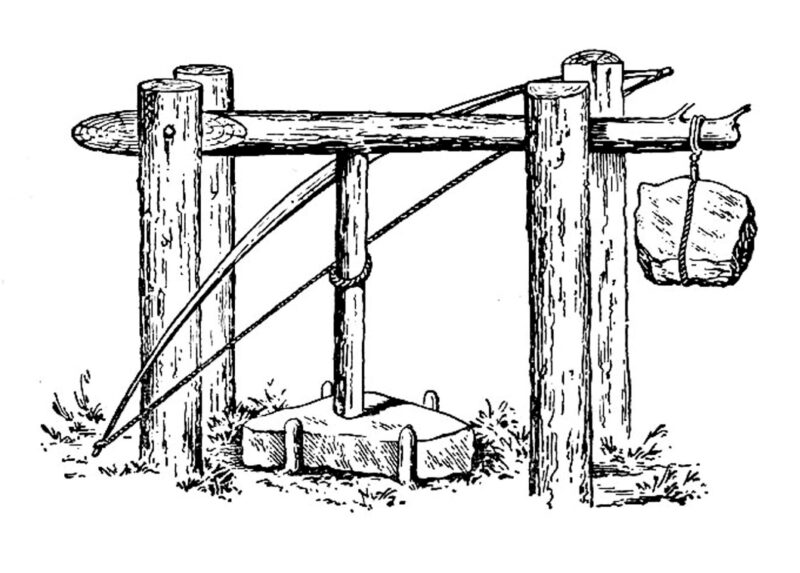

Затем приступали к сверлению. Здесь следует упомянуть, что технологией сверления, в том числе и трубчатым сверлом, человечество овладело по меньшей мере в позднем палеолите. Сверление осуществлялось при помощи ручной шнуровой, лучковой или инерционной (смычковой) дрели, до настоящего времени используемой, например, в ювелирном деле.

- По статье: Candussio А. Strumenti in pietra levigata di età eneolitica osservazioni sulla tecnica di foratura delle asce martello. // Quaderni Friulani di Archeologia, 1991/1. Р. 29–47.

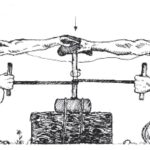

Применялись и примитивные станки, когда лучковое сверло раскреплялось в деревянной раме (рис. 8). Наконечником сверла из деревянного прутка служил отрезок трубчатой кости необходимого диаметра. Подача сверла обеспечивалась вертикальной нагрузкой, прикладываемой к хвостовику сверла, которая создавалась при помощи упорного подшипника в виде, например, небольшого плоского камня или дощечки с углублением.

По книге: Очерки истории техники докапиталистических формаций.

В процессе сверления подсыпался абразив (кварцевый песок) и добавлялась вода в качестве смазки и связующего, обеспечивавшего необходимую плотность абразивной массе. При сверлении трубчатым сверлом образовывались характерные каменные «цилиндрики» – керны, часто находимые археологами на поселениях, где изготавливались каменные сверленые топоры-молотки или каменные булавы. В ряде случаев известно использование каменного (кварцит или кремень) наконечника сверла. Характерной особенностью такого сверления является сильная развальцовка стенок получаемого отверстия.

По статье: Sachße C. Mit der Streitaxt gegen die Gelbsucht Archaeologica als Arzneimittel in historischer Zeit // Kumpf, Kalotte, Pfeilschaftglätter. Zwei Leben für die Archäologie. Gedenkschrift für Annemarie Häußer und Helmut Spatz. Rahden/Westf.: Verlag Marie Leidorf GmbH, 2008. S. 227–243.

Вопреки распространенному ранее мнению, что при помощи примитивных технологий процесс изготовления каменных топоров-молотков был невероятно трудоемким и длительным («начинал дед, а заканчивал внук»), результаты экспериментальной археологии говорят об обратном. Сквозное сверление необученным экспериментатором в зависимости от породы камня производилось в среднем в течение 6–20 часов. Более трудоемкой была шлифовка, требовавшая от мастера весьма высокой квалификации и занимавшая значительное время. Для шлифовки использовались различные абразивные породы – от грубого песчаника до мелкодисперсного сланца. При этом использовались как стационарные абразивы, то есть природные выходы подходящего камня (обычно вблизи воды), так и носимые, специально изготовленные, которые весьма высоко ценились и тщательно сохранялись. Окончательная доводка осуществлялась при помощи порошковых абразивов (от грубых крупнозернистых до мелкодисперсных наподобие мела) и куска шкуры.

Самые ценные и престижные орудия, изготовленные из редких пород камня, полировались все без исключения (рис. 10). Качество полировки обусловливалось ценностью и значимостью топора-молотка. Следует сказать, что среди крымских каменных сверленых топоров-молотков также имеется ряд полированных изделий, причем чаще всего это орудия, изготовленные из местного камня. Однако многие из известных топоров-молотков Крыма тщательной отделке не подвергались. Местные мастера чаще всего довольствовались приданием изделию четких гармоничных форм. Каменные топоры-молотки, являвшиеся оружием, шлифовались, а рабочие орудия после пикетажа зачастую уже никак не обрабатывались.

По книге: Бронзовый век. Европа без границ. Четвертое – первое тысячелетия до н. э. каталог выставки. СПб., 2013.

Автор: М.В. Ступко, научный сотрудник отдела музеефикации памятников археологии.

Рекомендованная литература:

Березанская С.С., Цвек Е.В., Клочко В.И., Ляшко С.Н. Ремесло эпохи энеолита-бронзы на Украине. Киев, 1994.

Зворыкин А.А. и др. История техники. М., 1962.

Малинова Р., Малина Я. Прыжок в прошлое. М., 1988.

Очерки истории техники докапиталистических формаций. М.; Л., 1936.

Семенов С.А. Развитие техники в каменном веке. Л.: Наука, 1968.

Семенов С.А., Коробкова Г.Ф. Технология древнейших производств. Л., 1983.

Технология производства в эпоху палеолита. Л., 1983.