К сожалению, до нашего времени дошло относительно немного древних и средневековых письменных сообщений о Херсонесе. Сочинения местных историков канули в Лету, сохранившиеся упоминания о городе в работах известных историков древности носят нерегулярный и эпизодический характер.

К сожалению, до нашего времени дошло относительно немного древних и средневековых письменных сообщений о Херсонесе. Сочинения местных историков канули в Лету, сохранившиеся упоминания о городе в работах известных историков древности носят нерегулярный и эпизодический характер.

Видимо, авторов исторических сочинений, представителей основных центров греко-римской цивилизации, мало интересовала внутренняя жизнь провинции, расположенной на северном краю Ойкумены этакой «Камчатки» древнего мира. Херсонес интересовал их скорее как зона контакта с грозным и непредсказуемым варварским миром, как место ссылки неугодных персон, как экзотический край, полный опасностей. На небогатом фоне документальных сообщений особенно ярко выделяется своеобразный вид источников – предания. Древние авторы сохранили несколько легенд о Херсонесе. Удивительный феномен, особенно если учесть, что остальные города Северного Причерноморья скромно представлены в произведениях этого жанра.

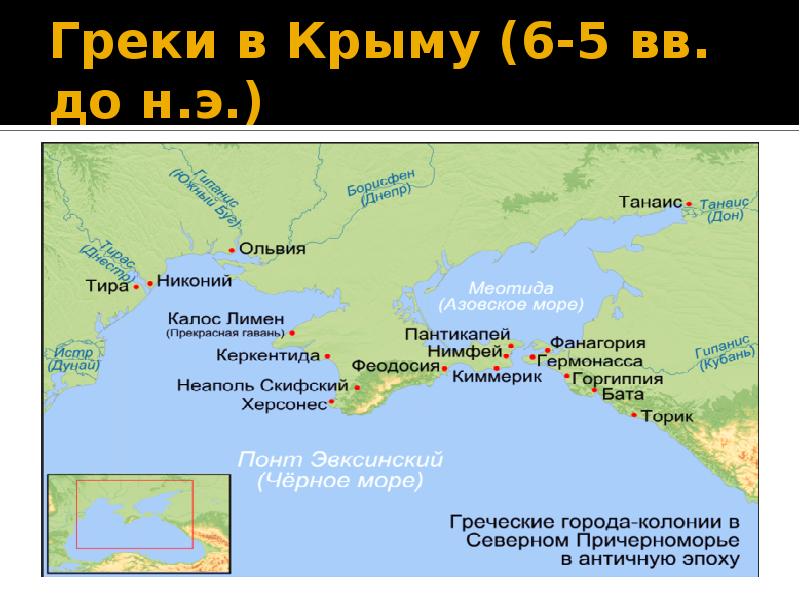

Короткая, но содержательная легенда сохранилась в произведении «Стратегемы» греческого историка II в. н. э. Полиена. К концу IV в. до н. э. Херсонес достиг вершины могущества и включал в составе своих владений территорию Гераклейского полуострова и земли Северо-Западного Крыма (вместе с городами Керкинитидой (совр. Евпатория) и Калос-Лименом (пос. Черноморское). Но на рубеже IV–III вв. до н. э. ситуация к северу от владений Херсонеса резко поменялась: скифы, населявшие огромные степные пространства между Дунаем и Доном, подверглись давлению пришедших с востока сарматских племен. Значительная часть скифов, спасаясь от непрошенных гостей, переселилась в Крым. В результате под удар попали территории Херсонесского государства. В течении второй половины III – первой половины II в. до н. э. херсонеситы утратили земли Северо-Западного Крыма. Усадьбы были сожжены, поля и виноградники пришли в запустение.

Описанный Полиеном эпизод, по мнению историков, относится к концу III – началу II вв. до н. э. В это время, согласно сообщению историка Полиена, воинственными сарматами управлял царь по имени Медосакк, который не отличался строгостью нравов и был известен своим пристрастием к роскоши и пьянству. В результате его супруга царица Амага (в переводе с древнеиранского «сильная») была вынуждена взвалить на свои плечи основную часть царских полномочий. Она сама чинила суд и расправу, расставляла гарнизоны в своей стране, отражала набеги врагов. Амага вела активную политическую и дипломатическую деятельность, сама заключала союзы с соседями и оказывала им в случае необходимости военную помощь.

Блестящая слава о ней разнеслась по всем соседним землям. Притесняемые скифами херсонеситы в поисках поддержки отправили посольство в ставку сарматов. Примечательно, что они, минуя Медосакка, обратились напрямую к Амаге, попросив ее принять их в число союзников. Мудрая правительница милостиво обошлась с посольством. Исходя из известного принципа: «Враг моего врага – мой друг», Херсонес и сарматы являлись естественными союзниками. Поэтому между Амагой и херсонеситами было заключено соглашение.

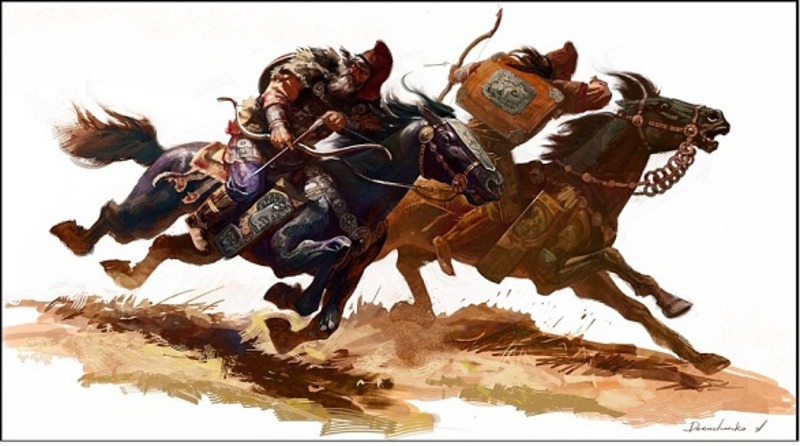

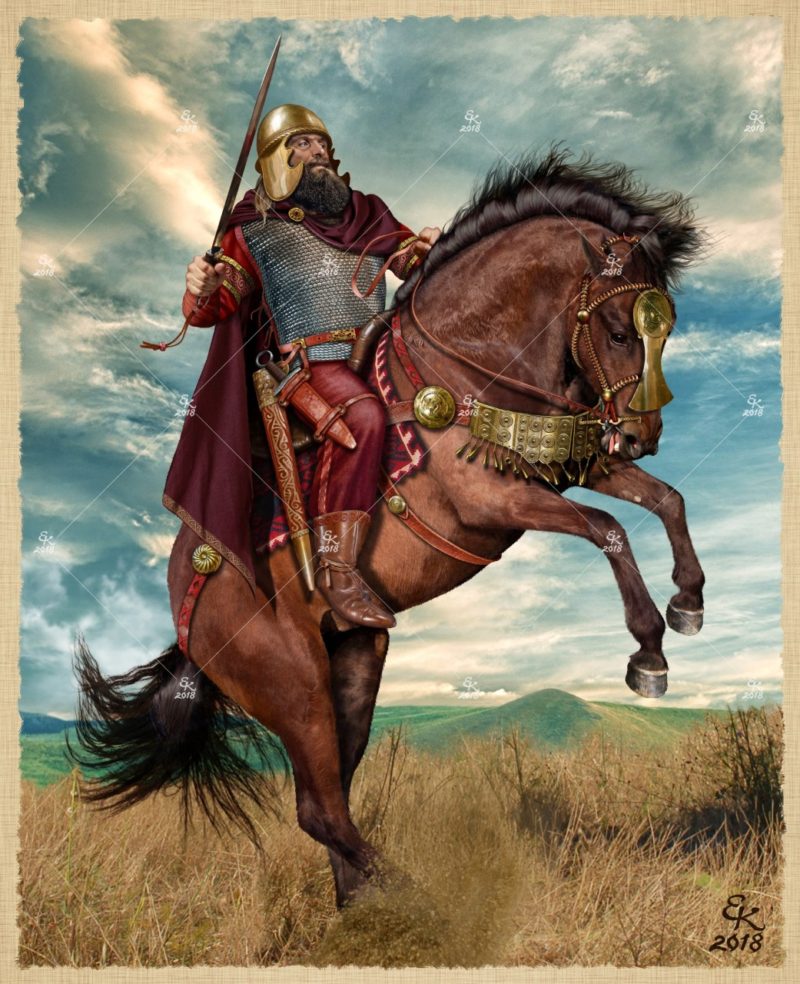

Сарматский конный воин III – II века до н.э. Регион Кубани. Реконструкция Евгения Края

В исполнение заключенного договора скорая на руку Амага немедленно отправила скифскому царю приказание прекратить набеги на Херсонес. Скифы посчитали, что сарматы вмешиваются не в свои дела, и пропустили заявление царицы мимо ушей. Тогда Амага отобрала из царского войска 120 «сильнейших телом и душой» человек, дала каждому по три лошади и отправилась в скифскую столицу. Проскакав с ними в течение суток 1200 стадиев (около 200 километров), она ворвалась в город. Охранявшие ворота стражи были перебиты в короткой и ожесточенной схватке. Скифы не могли даже вообразить, что нападающих столько, сколько они видели. Они были убеждены, что огромная армия сарматов вторглась в их земли, а в городе лютует передовой отряд.

Воспользовавшись возникшей паникой, отряд сарматов ворвался во дворец. Были убиты царь, а также все находившиеся с ним родственники и друзья. Покончив с врагами, Амага начала наводить порядок у скифов. Захваченные ими земли вернули херсонеситам. На скифский престол был возведен сын убитого царя. Амага приказала ему править справедливо, помнить печальную кончину отца и не трогать соседних эллинов и варваров.

(По сочинению Полиена «Стратегемы», книга VIII, глава 56; обработано В.В. Панченко)

- Скифский лучник. Реконструкция.

- Сарматский всадник. Реконструкция М. Горелика.