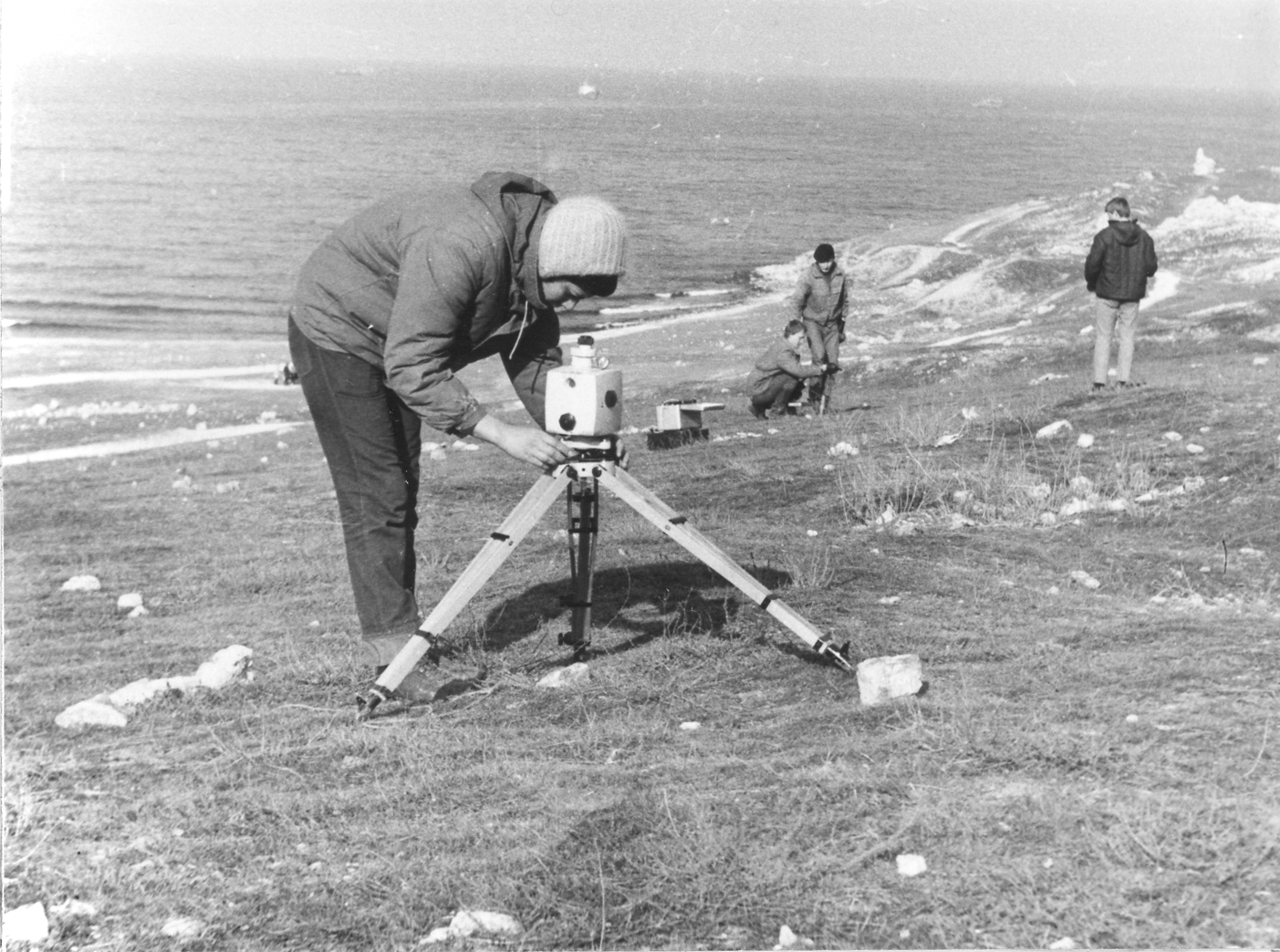

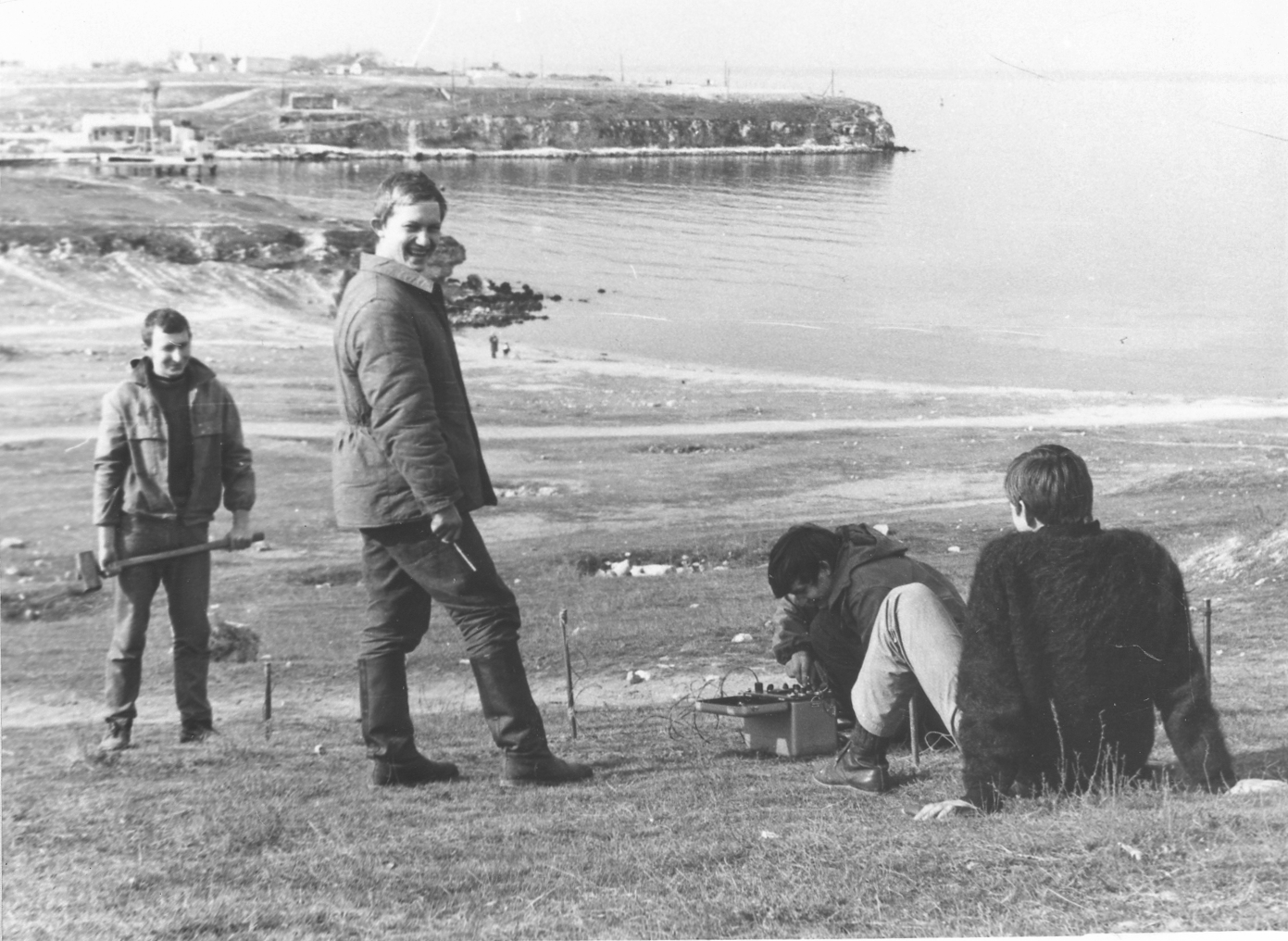

Рис.1. Магнитная съёмка в Песочной бухте, 1972 г.

За время раскопок Херсонеса Таврического археологами были открыты величественные оборонительные стены, жилые кварталы и улицы, античный театр, христианские храмы, общественные сооружения древнего города.

Были найдены гражданская присяга херсонеситов и постановления Народного собрания, почетные декреты, предметы античной и средневековой культуры, произведения прикладного искусства, огромное количество предметов ремесел и быта, которые рассказали о государственном устройстве Херсонеса и его экономике, о связях с другими государствами, о составе населения, культуре и религии. История раскопок Херсонеса насчитывает уже почти два столетия. Естественно, что развитие наук – как гуманитарных, так и естественных – приводит к появлению новых, перспективных методов и в археологии. К таким относятся геофизические исследования, которые зачастую предшествуют собственно археологическим раскопкам. Главное их преимущество – бесконтактный характер. Это означает, что они не разрушают и даже не создают угрозы нарушения археологических объектов.

Впервые подобные исследования на территории Херсонеса были проведены в 70-х годах XX столетия, когда сотрудники Херсонесского историко-археологического музея обратились на кафедру геофизики МГУ с просьбой помочь в определении границ некрополя, расположенного в районе бухты Песочной. В результате зимой 1972 года был организован геофизический отряд в составе 8 студентов под руководством аспиранта В.А. Шевнина (ныне маститого ученого, доктора физико-математических наук). Цель работ состояла в обнаружении склепов и определении границ могильника, относящегося к первым векам нашей эры. Склепы для погребения своих умерших жители Херсонеса вырезали в массивных известняках по уступам естественных террас за пределами крепостных стен города.

При решении археологических задач принимались во внимание следующие особенности геофизических исследований:

1) малая глубинность разведки, составляющая в среднем десятки сантиметров и редко достигающая первых метров;

2) небольшой масштаб геофизической съёмки (измерение геофизических полей Земли, заканчивающееся составлением геофизической карты);

3) необычность (с точки зрения стандартной геофизической разведки начала 70-х годов) материалов, из которых состояли объекты поиска: дерево, обожжённая глина, гумусированное заполнение, различные искусственные пустоты, каменная кладка стен и т. д.

На момент исследований электрические и магнитные свойства указанных материалов были мало изучены. Поэтому для повышения эффективности работ большое значение имело изучение физических свойств археологических объектов, моделирование и опытные работы на хорошо обследованных участках с применением различных геофизических методов для выбора наиболее рациональных из них.

Работы на некрополе начали проводить вблизи вскрытых склепов, а потом и на неизученной площади. Были опробованы методы электроразведки в различных модификациях, магниторазведка и гравитационная разведка.

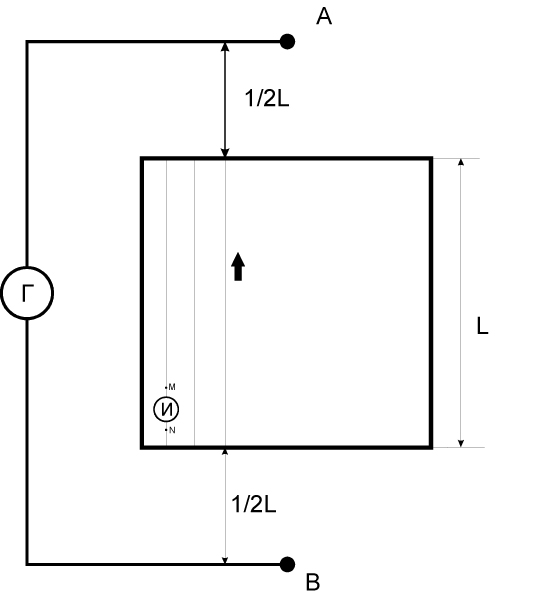

Магнито- и гравиразведка не дали позитивных результатов, поэтому упор был сделан на электроразведку. Предпосылкой для ее применения стало различие в электрических свойствах известняков и внутреннего «пустого» пространства, обладающего бесконечно высоким сопротивлением. Другими словами, если сопротивление в цепи равно бесконечности, то, исходя из закона Ома, напряжение делится на бесконечность; а как известно, любое число, деленное на бесконечность, равно нулю. Значит, тока в цепи не будет. Обнаружение зон с бесконечно высоким сопротивлением может свидетельствовать о наличии в этих зонах искомых склепов. За основу была взята установка срединного градиента, когда для создания электрического поля используется система из двух точечных заземлений разной полярности, а изучение электрического поля производится в средней части между заземлениями.

Рис.2. Установка срединного градиента

Измерения проводились по квадратной сети 1×1 м, т. е. через каждый метр.

Рис. 3. Первые электроразведочные исследования в Херсонесе, 1972 г.

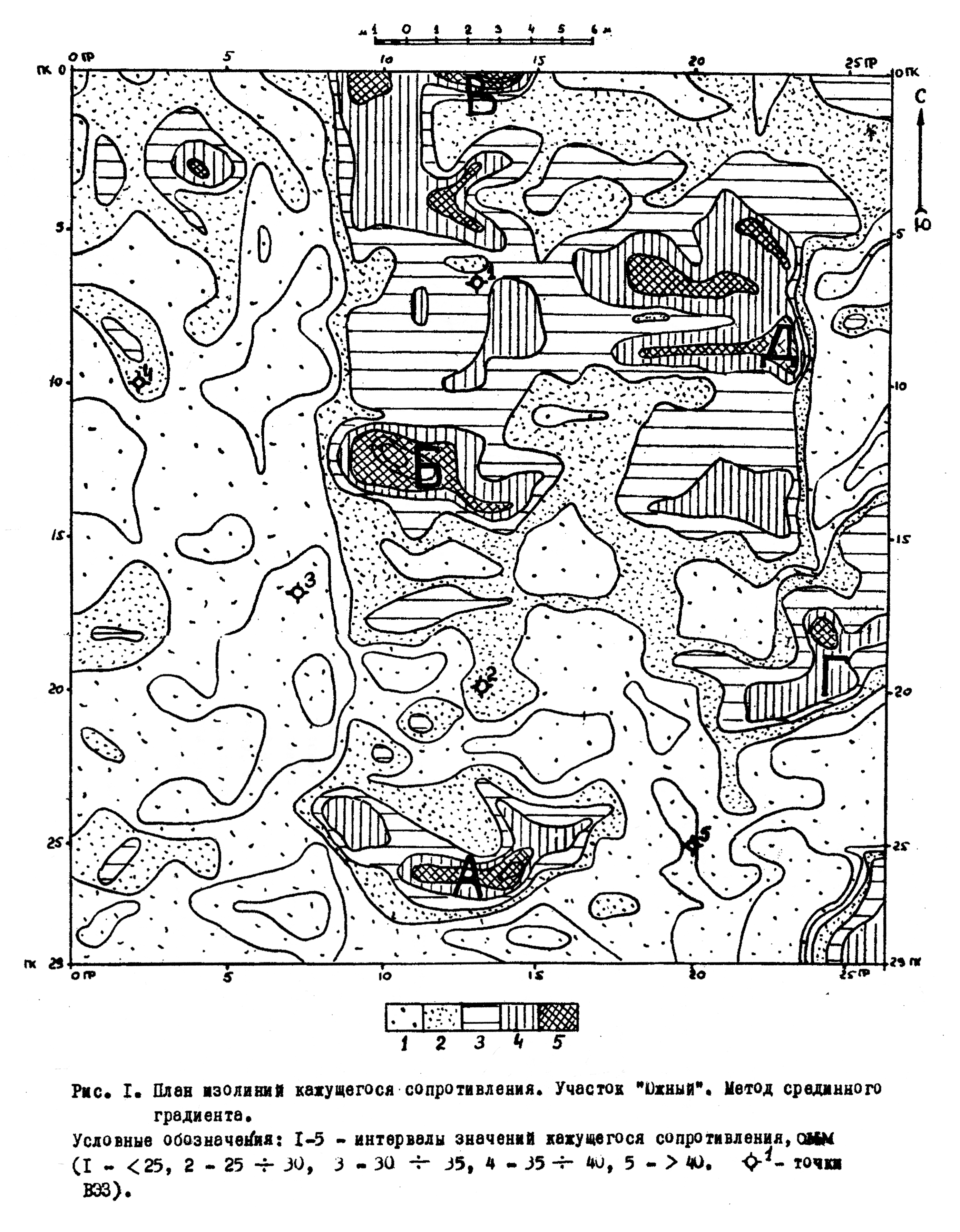

По результатам наблюдений был построен план изолиний сопротивления.

Рис. 4. План изолиний кажущегося сопротивления

Исходя из геофизических и археологических предпосылок были сформулированы критерии, позволяющие по электроразведочным аномалиям предполагать наличие склепов:

1) локальность и повышенное сопротивление;

2) их расположение на приблизительно равных расстояниях по линиям, параллельным краям террас.

По этим признакам на плане изолиний было выделено 5 аномалий (А, Б, В, Г, Д), рекомендованных для проверки.

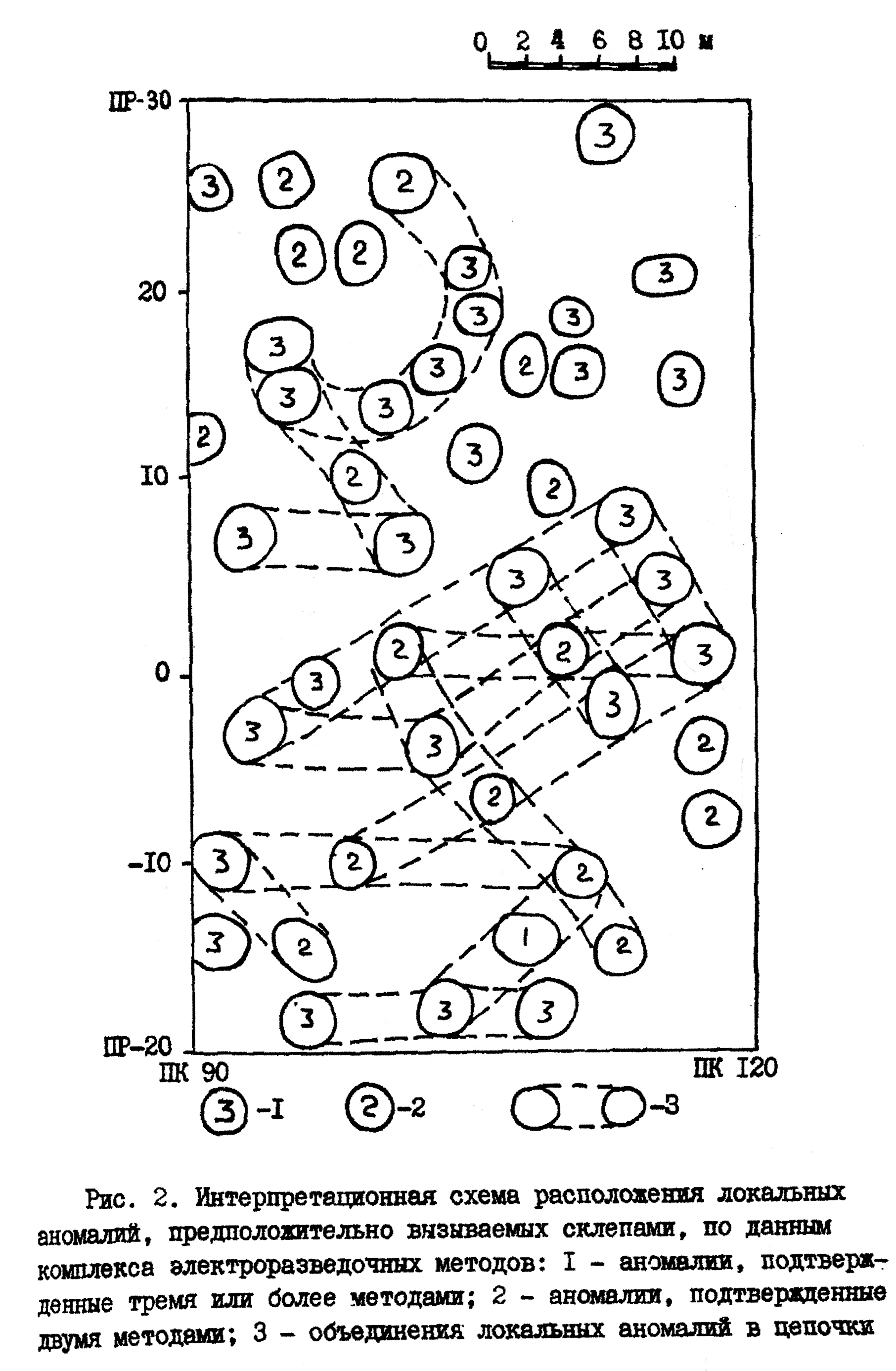

Геофизические работы на территории некрополя в районе бухты Песочной продолжались на протяжении всех 1970-х годов. В ходе исследований были опробованы разные методы геофизики, но наилучшие результаты в геологических условиях Херсонеса показала именно электроразведка. По результатам электроразведочных работ была составлена единая интерпретационная схема расположения локальных аномалий, предположительно вызываемых склепами. Все аномалии были разделены на несколько типов в зависимости от их подтверждения одним или несколькими методами.

Рис. 5. Интерпретационная схема расположения локальных аномалий.

Справедливости ради стоит признать, что по результатам контрольных раскопок далеко не все аномалии подтвердились. Невзирая на неоднозначность результатов, апробация разных методов, изменение параметров выбранных установок с целью поиска оптимальных модификаций были продолжены. В каком-то смысле эта деятельность продолжается до сих пор.

Таким образом, история изучения Херсонеса давно стала самостоятельной областью исследований, а мировая известность его памятников, вошедших в Список всемирного наследия ЮНЕСКО, обязывает сотрудников заповедника использовать в своей работе помимо прочих современных технологий и оборудования также и бесконтактные методы изучения объектов. Электроразведка, магниторазведка и георадарная съемка являются яркими примерами того, как применение геофизики в археологии позволяет расширить возможности музейщиков и получить как можно больше данных, которые в будущем помогут сделать новые открытия.

Автор: Панченко В.В., научный сотрудник отдела междисциплинарных исследований музея-заповедника «Херсонес Таврический».