Одна из знаковых вех истории – это поход князя Владимира на византийский город Херсон, который на Руси называли Корсунем. Сведения об этих судьбоносных событиях сохранились в «Повести временных лет» и Житии князя Владимира. Достоверность произошедшего подтверждают археологические и топографические данные.

Одна из знаковых вех истории – это поход князя Владимира на византийский город Херсон, который на Руси называли Корсунем. Сведения об этих судьбоносных событиях сохранились в «Повести временных лет» и Житии князя Владимира. Достоверность произошедшего подтверждают археологические и топографические данные.

Военные экспедиции Руси в то время проходили преимущественно морским путем. Войско перемещалось на многочисленных ладьях, каждая из которых вмещала до 40 человек. Союзников Киевского князя были черные болгары. Вероятно, они подошли к городу по суше и обеспечили войско конницей. Исходя из «Повести временных лет», флот Владимира разместился в «лимени» (заливе) на расстоянии одного «стрелища» (то есть 250 — 300 м от города). Предполагается, что корабли вошли в Стрелецкую бухту, а воинский лагерь был разбит на мысу между Стрелецкой и Песочной бухтами. Такое расположение дало возможность русам атаковать западный фланг обороны. Не исключено, что воинские дозоры были выставлены по периметру городских укреплений, особенно в Карантинной балке. Примечательно, что на некрополе на западном берегу Карантинной бухты раскопками Р. Х. Лёпера в 1911 году было открыто вторичное захоронение воина с комплектом характерного для скандинавов вооружения Х века. Вероятно, это один из воинов князя Владимира.

Комплекс оружия из захоронения в Карантинной бухте

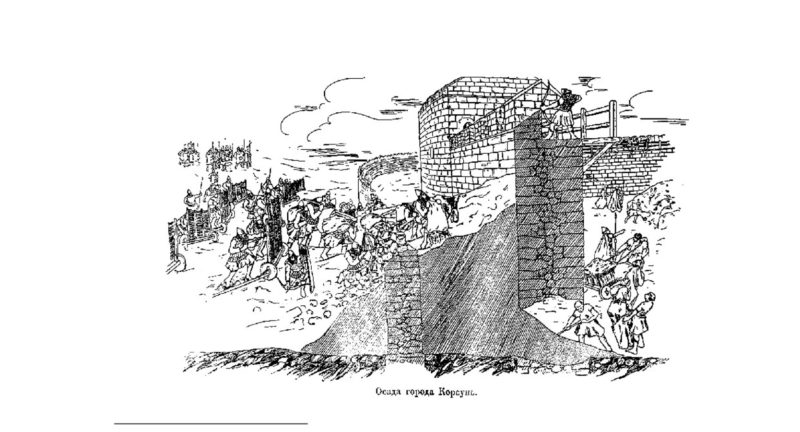

Лишенная осадных орудий армия Владимира не могла с ходу взять такую крепость, как Херсон. В 711 году город пыталась захватить армада императора Юстиниана II под руководством патрикиев Мавра Весса и Стефана Асмикта. Несмотря на то, что их боевая подготовка была намного лучше, взять Херсон им не удалось.

Изначально армия Владимира пыталась взобраться на стены, используя «земляную присыпь», но эта идея не увенчалась успехом. Скорее всего, подобную тактику использовали на участках обороны, не защищенных передовой стеной между I и II башнями. Скорее всего, попытки взять город штурмом могли происходить около V и VI куртин. Многие историки придерживаются того, что Владимир зашел в узкую Карантинную бухту и действовал оттуда. Но данное предположение маловероятно, так как южный сектор обороны был более труднодоступен из-за рельефа и мощных укреплений. Херсониты в ответ делали контрподкопы, разрушая насыпь вражеской армии. Археолог С. А. Беляев считает, что следы этой насыпи имеются в культурном слое между Западной базиликой и Базиликой на холме. Однако данный вывод вызывает возражения, так как в этом слое не обнаружено монет или керамики, характерной для конца Х века. Затянувшаяся «Земляная война» так и не привела к победному результату.

осада Корсуня

Владимиру помог совет Анастаса Корсунянина. Он отправил князю записку, в которой порекомендовал перекопать линию городского водопровода. Источники городского акведука находились в районе Юхариной, Бермановской и Сарандинакиной балок, однако они, вопреки летописи, располагались скорее к югу, чем к востоку от лагеря осаждавших. Более корректно этот совет изложен в Обычном житии Владимира: «Кладезю от восточныя града страны в град по трубам вода бе сведена, копав, преими я». В данном контексте кладезь — это водосборная цистерна, находящаяся в городе действительно к востоку от княжеской ставки. Еще одна редакция Жития вводит другого фигуранта событий — варяга Ижберна. Он порекомендовал Владимиру перекопать «земляной путь» — дорогу, ведущую с юго-востока, от Загородного храма Богородицы Влахернской к калитке у XIV башни. На участке Карантинной балки эта дорога-дамба, проходящая по заболоченной местности, действительно могла быть перекопана. Такой тактический шаг затруднил коммуникации херсонитов. Упоминаемые в Житии «корабельщики», видимо, доставляли продовольствие из других городов византийской Таврики. Они могли прибывать в Символ — Балаклавскую бухту, и далее следовать по давно известному сухопутному маршруту к Херсону, прикрываясь Девичьей горкой. Даже после этого город сдался не сразу. Херсон располагал многочисленными рыбозасолочными цистернами, которые могли быть в случае необходимости «перепрофилированы» в водохранилища с качественной пресной водой. Все это позволяет предположить, что к сдаче горожан склонили не столько усиливавшиеся голод и жажда, сколько трезвый расчет.

Письменные источники позволяют локализовать и место крещения и венчания князя с его порфирородной невестой, прибывшей после победного завершения осады: «в церкви посреди града, идеже торг деют корсуняне», то есть на большой торговой площади-агоре, на которой в это время имелось несколько храмов. Это прежде всего крестообразный мартириальный храм, вероятно, посвященный Святому херсонскому епископу Василею (№ 27), более вместительная базилика № 28, а также небольшой храм № 29. На агоре были и светские, дворцовые помещения, «палаты» князя и его невесты, расположенные «скраю церкви» крещения и за ее алтарем. Сопоставление данных летописи, археологических и топографических материалов позволяет утверждать, что крестообразный храм № 27, остатки которого ныне находятся на первом этаже Владимирского собора, стал местом совершения таинства. В десяти метрах от «палат» находилась и водосборная цистерна, снабжавшая их водой.

После торжественной церемонии Владимир и Анна еще некоторое время оставались в Корсуне. Князь построил в память о своем крещении церковь «на горе», которая по преданию образовалась от ссыпания «приспы». Возможно, это поздний, меньший, храм «Базилики на холме» (№ 14). Одна из редакций Жития сохранила даже название этого холма — «Ликофрос» (более вероятно, что это однозначно греческое название относится к ромейскому городу).

Таким образом, археологические источники и топография Херсона подтверждают достоверность «Корсунской легенды».

Автор: Роменский А.А., научный сотрудник отдела византийской истории музея-заповедника «Херсонес Таврический».

Поход на Корсунь. Миниатюра Радзивиловской летописи

- План центральной площади Херсона 1891 года.

- Укрепления Херсона и дорога-дамба у Карантинной балки.